ここからは、使用するPC筐体に特化した内容となりますが、Win95自体が標準で認識できるデバイスはごくわずかに限られていますので、作業の流れ自体はほかの筐体のPCでもほとんど合致することと思われます。

また、このページでは、現在のパソコンと同じように使えるように、必要最低限のハードウェアデバイスを利用可能にするまでの作業範囲を記します。(これらを利用するアプリケーション(ソフトウェア)の利用については、また次回とさせていただきます。

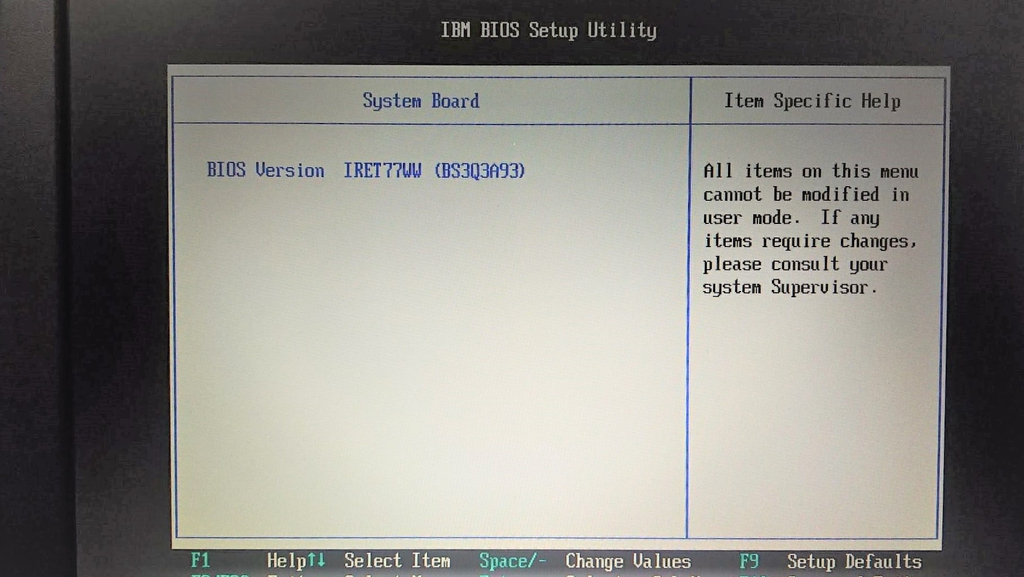

1.BIOSのバージョンアップ

まずは、パソコンの基盤となるBIOSのバージョンを最新というか最終バージョンにする。

ドライバをダウンロードしたサイトにて、BIOSのアップデータの情報が記載されてあったので、最終バージョンを確認したところ、” IRET77WW(1.18) ”とのこと。

一方、私の所有するTP240のBIOSバージョンを確認したところ、、、、

上図のとおり、” IRET77WW ”と表記されていた。なので、本記事では省略。(また別の機会に実施するかも)

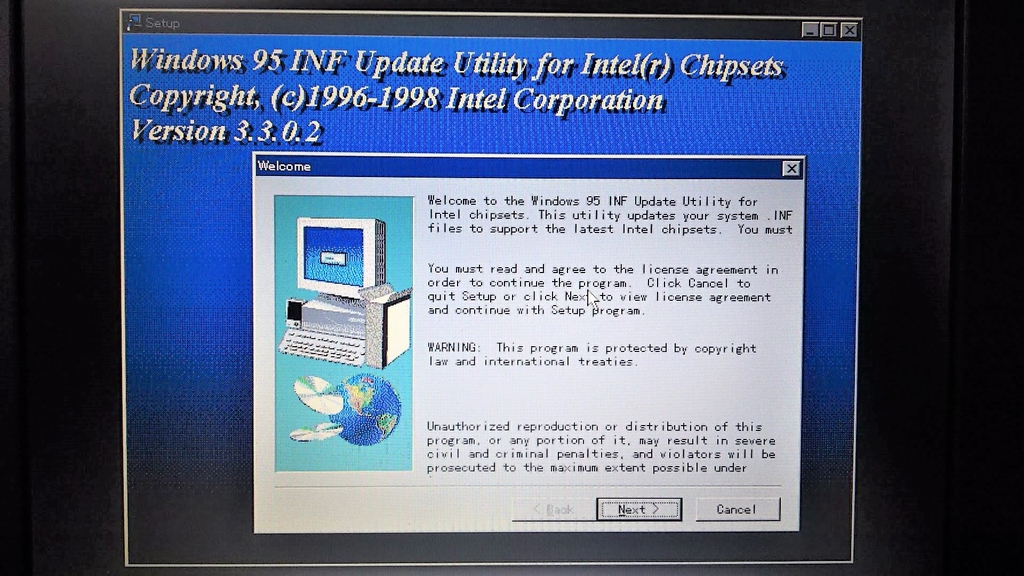

2.チップセットのデバイスドライバのインストール

次に各デバイスをつなぐインタフェースの心臓部ともいえる重要なチップセットの最終デバイスドライバをインストールする。TP240のチップセットは、なんと名器として名高い”440BX”。これならこのPCも安定して使えるだろうと期待を大きくして、そのためにも最終アップデートはさせておきたい。

ドライバダウンロードサイトから、「Windows 95/98 installation supplement files – ThinkPad 240」のページにて、”W9xsfdir.exe”(自己解凍ファイル)をダウンロードし、これを実行すると、C:ドライブ直下に、”C:\Drivers\w9x\supp”(デフォルトパス)フォルダに展開されるので、ここからさらに下層の”.\Chipset\Win95”フォルダ内にある”setup.exe”を実行する。

ちなみにこのとき、”Chipset”フォルダと同階層にPCカード用のデバイスドライバも展開されている。(この使用については後述)

上図のようにGUIのインストールウィザードが実行されるので、表示された内容に従い進めていき、正常終了すると再起動の要求ダイアログが表示されるので、再起動する。

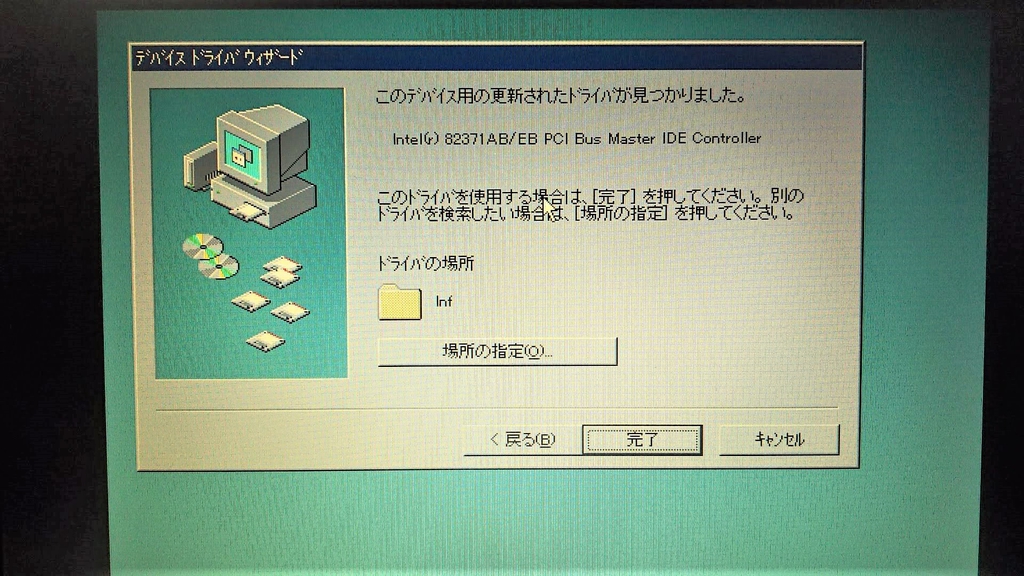

再起動してWin95が立ち上がると、すかさずインストールしたデバイスドライバによって多数のデバイス(PCIバス周りのシステムデバイスとIDEコントローラ)が続々と認識されだす。

一通り認識し終えると(IDEコントローラのデバイスドライバのインストール 後)、また再起動が要求されるので、再起動。

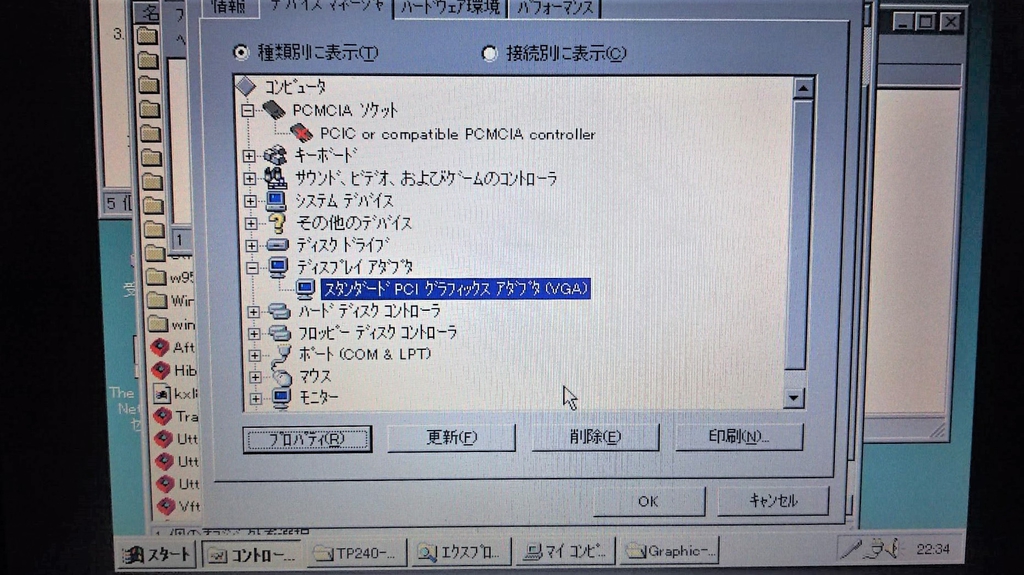

正常にインストールできたかは、「コンパネ」>「システム」>「システムのプロパティ」から、”デバイスマネージャ”タブをクリックして、

PCIバス周りのシステムデバイスとIDEコントローラ が認識されていることを確認すること。(以降の作業でも、同様にして作業完了を確認する)

2.サウンドカードの デバイスドライバのインストール

チップセットが終わってしまえば、あとは何からでもいいかと思うのですが、個人的には、どうしても早くWin95の起動音を聞きたくてたまらないので、オーディオデバイスのデバイスドライバを次にインストールすることに。

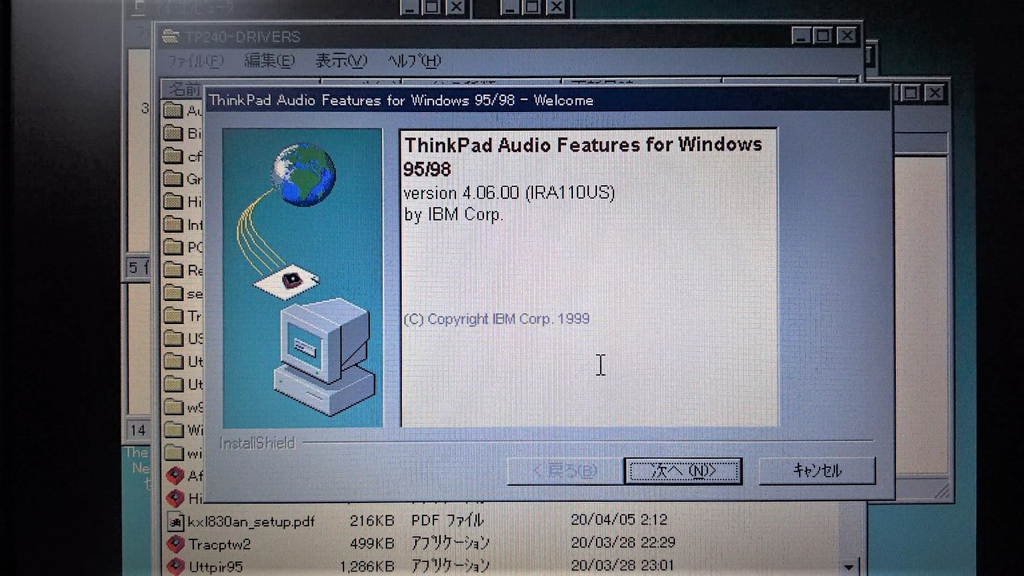

ドライバダウンロードサイトから、「Windowsの95 / 98のためのオーディオドライバ – ThinkPadの240」のページにて、” aftpir9x.exe ”(自己解凍ファイル)をダウンロードし、これを実行する。すると、C:ドライブ直下に、”C:\Drivers\w9x\AUDIO”(デフォルトパス)フォルダに展開されるので、このフォルダ内にある”setup.exe”を実行する 。

上図のように、”ESS Solo-1 Installation”のGUIウィザードが開始されるので、表示内容に従い手順を進めてインストールを実行。完了すると再起動が要求されるので、再起動!

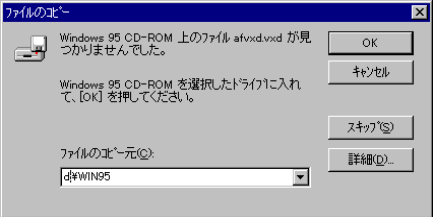

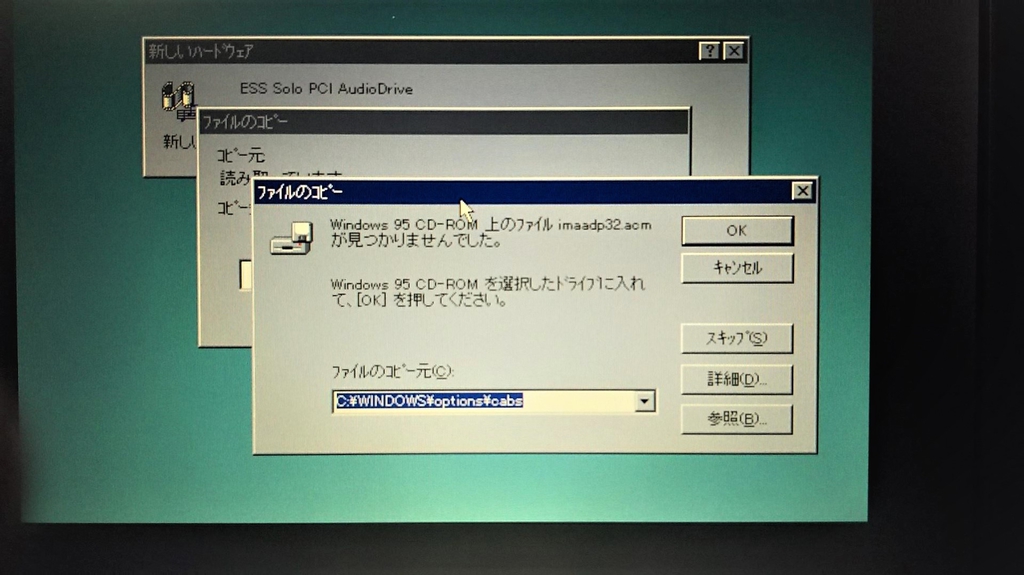

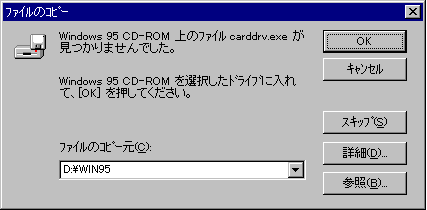

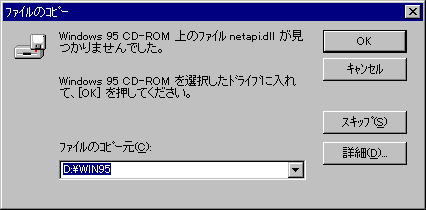

再起動すると、インストールしたデバイスドライバによって、オーディオデバイスが認識されてくる。が、なんとここで”Windows95 CDROMの要求”をされてしまう!

しかし、慌てずに”D:\Win95″を指定する (実のところ、途方に暮れてあちこち探しまわったが) 。

以降の作業でも、頻繁に出てきて、その度に指定するパスが違うので要注意!

すると、またしばらくデバイスの認識とインストールを始めて、、、、

それが終わると同時に、Win95の起動音が流れてキター!!

3.GPU( グラフィックボード )のデバイスドライバのインストール

今までの作業は、TP240の小さい画面の中のさらに小さい領域に表示されたデスクトップ上で操作している。これだと作業効率が悪いので、GPUドライバをインストールする。

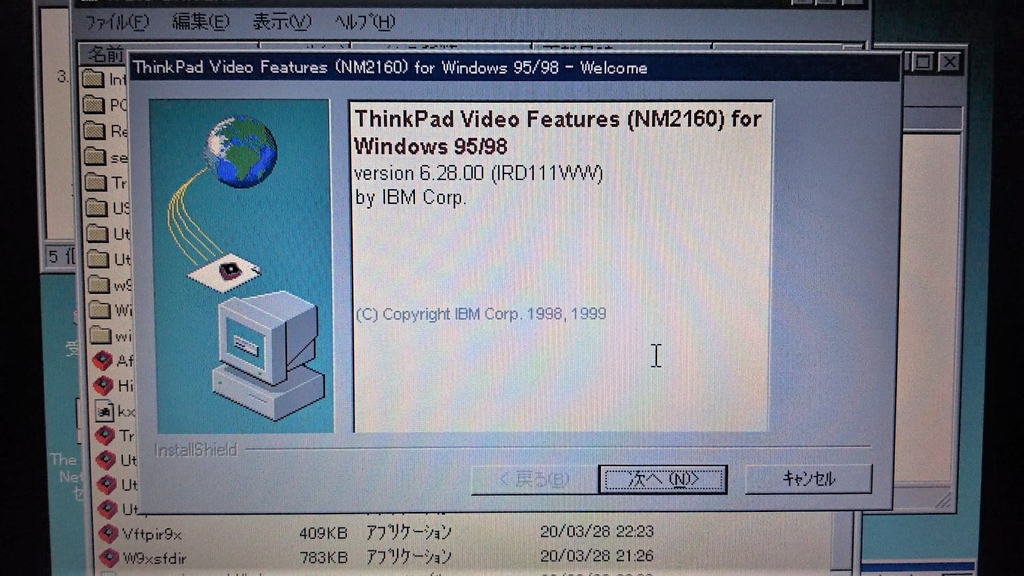

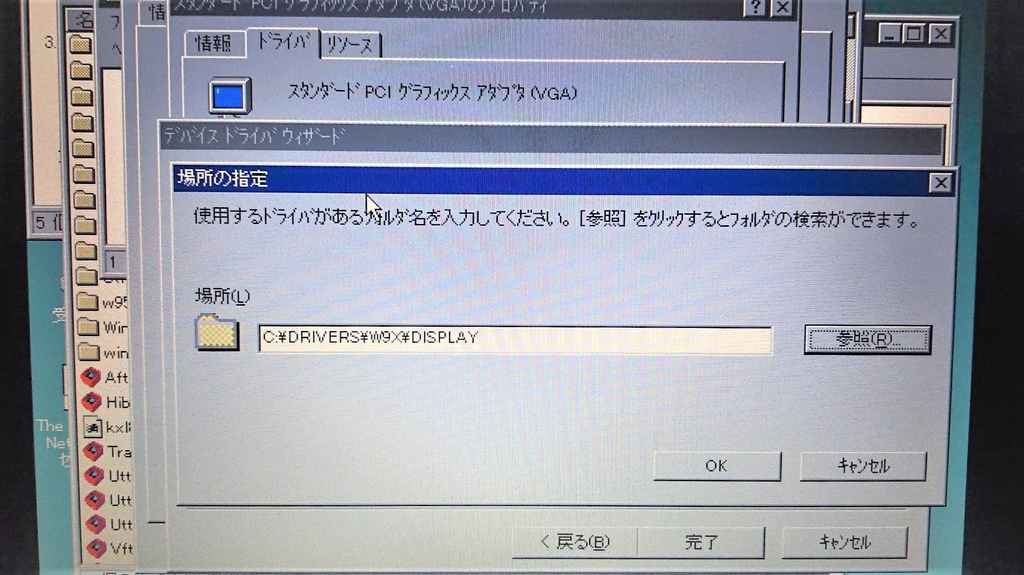

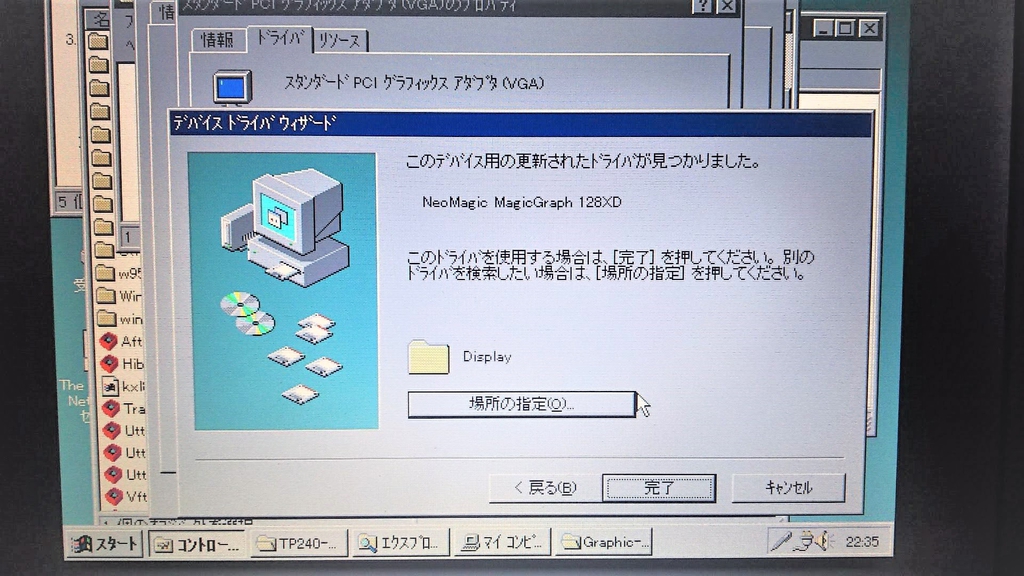

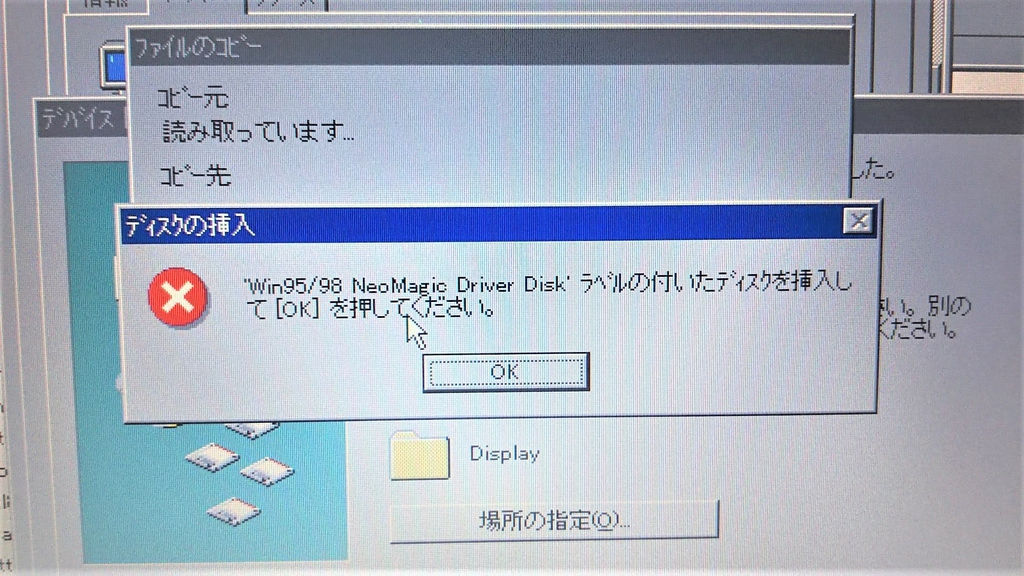

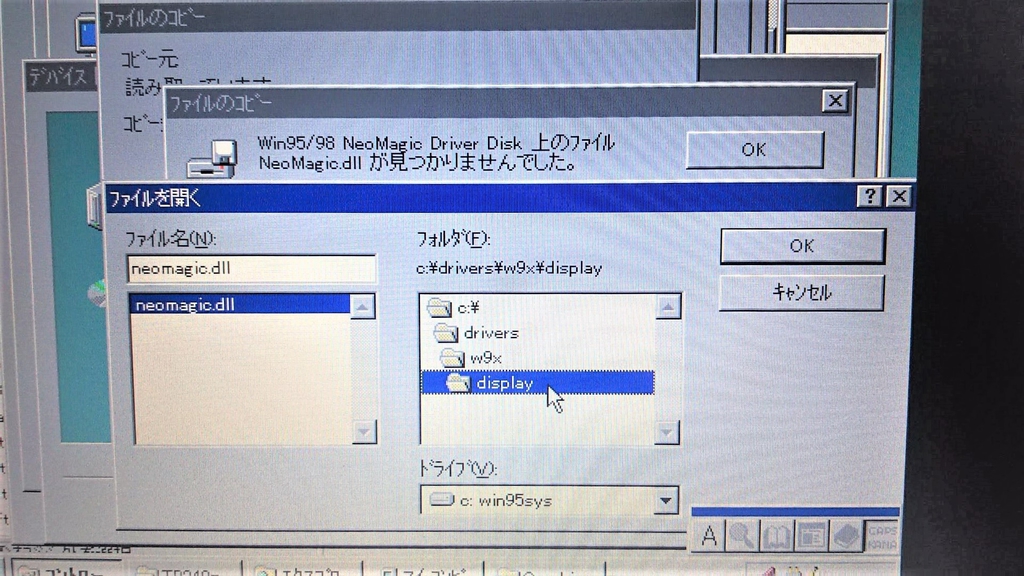

ドライバダウンロードサイトから、「Windowsの2160 / 95用のビデオドライバ(NM98) – ThinkPadの240」のページにて、” vftpir9x.exe ”(自己解凍ファイル)をダウンロードし、これを実行する。すると、C:ドライブ直下に、”C:\Drivers\w9x\DISPLAY”(デフォルトパス)フォルダに展開される。今までの作業だと、このフォルダ内にある”setup.exe”を実行するのが通例であるが、このデバイスドライバにはインストーラがない 。なので、デバイスマネージャから現在の標準のグラフィックカードから、ドライバを更新する手順でデバイスドライバをインストールする。

以上、今回のドライバは、インストーラを使ってシステム内に組み込まれることもなく、ロードするドライバはすべてデバイス製品固有のものばかりだったので、選択も容易だった。

完了すると再起動が要求されるので、再起動! すると、画面いっぱいにデスクトップが表示されて、操作しやすくなった。

4.USB接続ストレージドライバのインストール

ここまでの作業では、あらかじめ内蔵HDDに必要なドライバファイルを格納して、セットアップしているが、今後使っていくうえで便利アプリを入れたくなると、FDでは容量が小さすぎて、何度もPCでのダウンロード&書き込みとFDDでTP240に読み込ませてインストール羽目になる。そこで、せっかくUSBポートがあり、インストールしたWin95も”USBサポート版(OSR2)”であることから、ここでUSBメモリを利用可能にする。

ただし、ここで注意すべきは、Win95 OSR2であっても、そのままではUSBメモリは使用できない。また、2GB程度という今では入手困難な小容量USBメモリを使用する必要がある。(現在のUSBメモリは、安くても数十GBレベルで利用できない恐れあり)

まずは、D:ドライブにコピーした”Win95 with USB Support”メディア内の”D:\other\USB”フォルダから、USBSUPP.exeをWクリックして実行する。

すると、「Microsoft追補版USBをインストールするか?」の確認ダイアログが表示されるので 、「はい」をクリックしてインストールする。なぜかこの直後スキャンディスクが起動する。

インストールに成功すると、再起動が要求されるので、再起動する。しかし、再起動後にデバイスマネージャを見ても状況は変わらず。(”PCI Universal Serial Bus”は「?」<未認識>のまま)

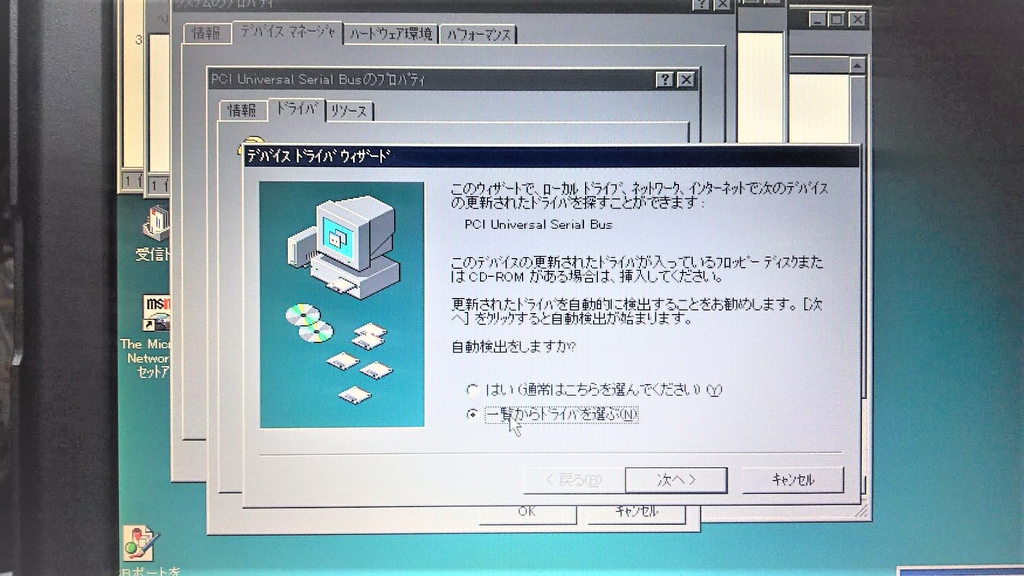

そこで、当該デバイスを右クリックしてプロパティを開き、”ドライバ”タブにて「ドライバの更新」をクリックする。

デバイスドライバウィザードが開始するので、自動検出ではなく、手動による”一覧からドライバを選ぶ”を選択して、「次へ」をクリックする。

すると、次の画面で、”スタンダード Univeral PCI to USBホストコントローラ[4-21-1997]”が表示されるので、これを選択の上「完了」をクリックする。

Windows95 CD-ROMを要求してくるので、”c:\windows\system”フォルダ内にある”uhcd.sys”を指定。これで”USB Root Hub”などが認識されるが、まだ未認識状態。

なので、このまま手動で再起動を実施。すると、これでようやく”Univeral Serial Bus”デバイスとして認識してくれた。

USBポートのテストがてら、USBデバイス(マウスとか)を接続して認識させてみたいと考えるが、、、Win95で標準で認識してくれるUSBデバイスは皆無っていいほどない。なので、この段階での動作確認は不可(一応、USBポートに刺せばPnPで反応はしてくれる)。ひきつづき、USBストレージドライバのインストールに取り掛かる。

ところで、これから使用するドライバは、MSやUSBメモリといったメーカからの提供ではなく、フリーソフト(USB Flash Drive driver for Windows 95 OSR/2.1)である。このダウンロードページw95usbflash11.zipか95usbflash11.exeをダウンロードして展開する。

このデバイスドライバのインストールは、まずUSBメモリをUSBポートに接続し、

不明デバイスとして自動検知したあとに、ドライバのパスとしてこのフォルダを指定する。l

すると、さらに下図のデバイスとしてのデバイスドライバファイルのパスを要求されるので、再度同じフォルダパスを指定する。

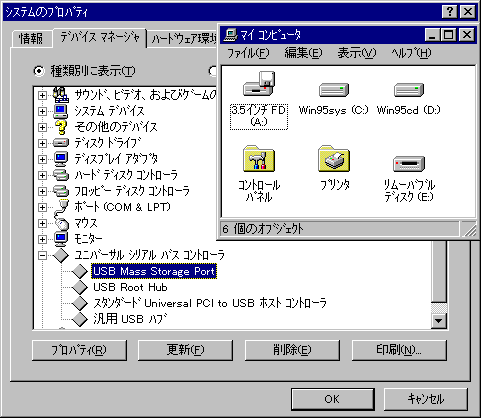

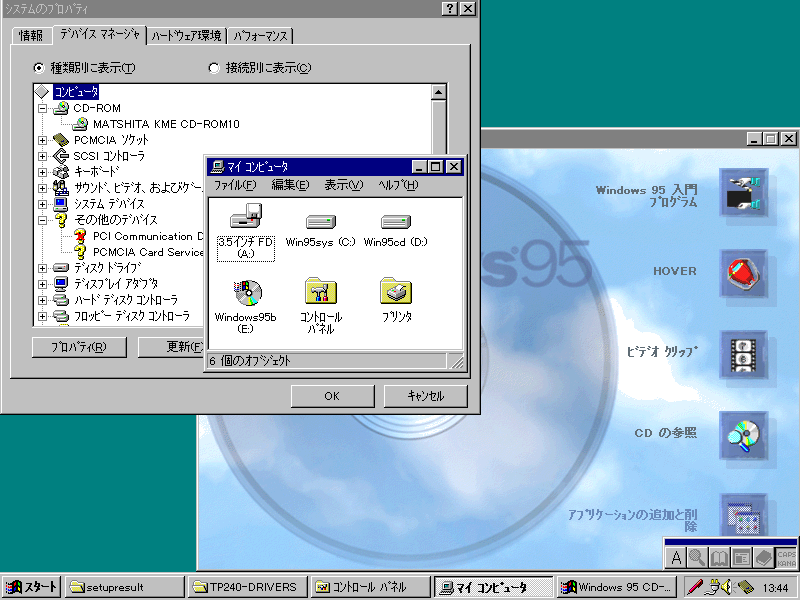

すると、下図のようにデバイスマネージャに”USB Mass Storage Port”が登録され、マイコンピュータ内にリムーバルディスクとして、USBメモリが認識される。

これをクリックすれば、中のファイルにアクセスでき、未フォーマットであればフォーマット実施して利用可能となる。

5.PCカードスロットのデバイスドライバのインストール

次に、ノートPCの機能拡張の肝ともいえるデバイス、PCカードスロットを利用可能にするための手順をいかに記します。なお、これが完了しないと、次項以降のデバイスが利用できなくなってしまうという肝心な作業です。

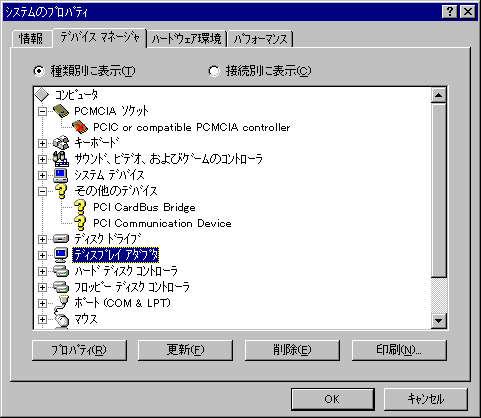

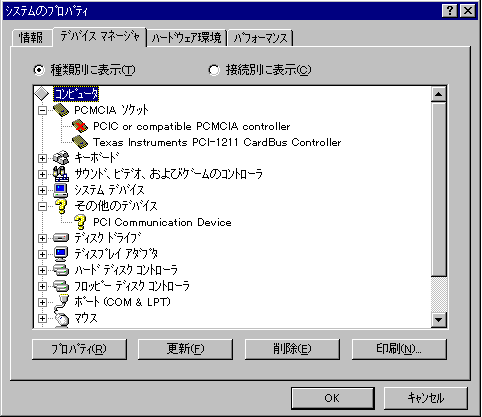

現段階(Windows95インストール直後から、上記デバイスの認識作業完了まで)では、おそらくデバイスマネージャ内で、PCカード関連デバイスは、未認識?の状態になっていると思われます。(そうでなかったら、本作業は不要)

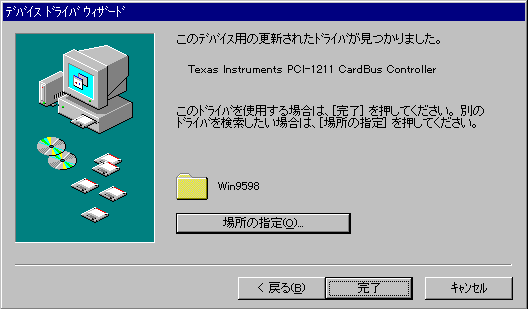

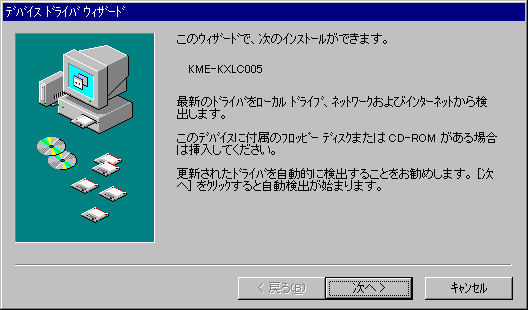

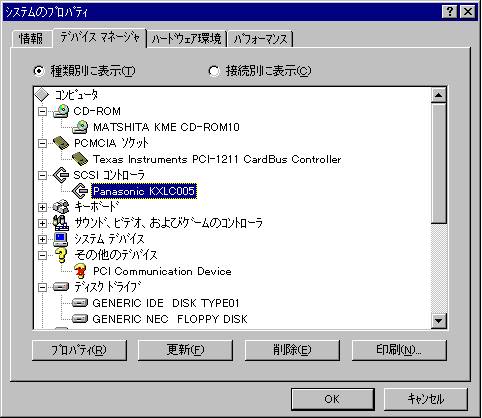

まずは、上図の状態から、デバイスマネージャ内の”その他のデバイス”から、未認識状態の”PCI Card Bus Bridge”を選択して、「ドライバの更新」を実施。

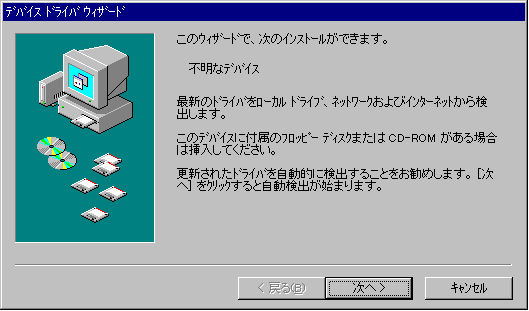

すると、デバイスドライバウィザードが開始するので、最初の画面にて、とりあえず「自動検出」を”はい”を選択して「次へ」をクリック。(これは、常套手段)

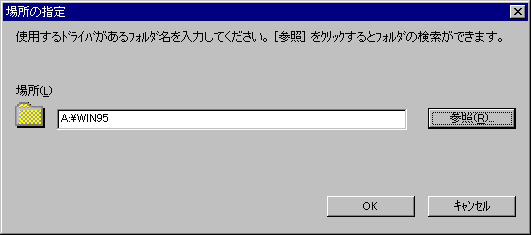

デバイスドライバファイルのパスの指定を要求してくるので、前作業「チップセットのドライバのインストール」で作成された”C:\drivers\w9x\supp\”内の”.\pcmcia\win9598を指定する。すると、下図のようにデバイスが認識される。

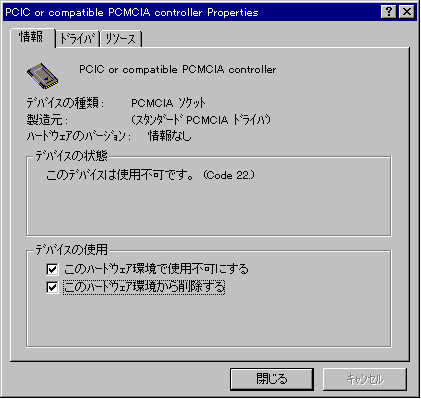

ウィザード完了後、再起動の要求はないが、デバイスマネージャの”PCMCIAソケット”の中に利用不可のデバイスが残っているので削除処理(下図の”このハードウェア環境から削除する”にチェック)。そして再起動を実施する。

(ちなみに「その他デバイス」に残っている”PCI Communication Device”は、TP240のスペックからモデムと推定される。これはもう、国内インフラ的に使用できないので、”使用不可”状態のままにしておく。)

なお、動作確認については、次項以降の作業の実施でその代替とする。

6.CD-ROMドライブのインストール

一応このPCの用途としては、Win95マシンの出来上がり(自己満足)&即保管ではなく、Win95デモ機として、またVisualBasicなどで簡単なWinアプリを使って遊べるようにしておきたいと考えており、するとMS OfficeやVisualBasic(Visual Stadio)のインストールのためにCDドライブが欠かせなくなってくるので、オークションで落札時に付属でつけてくれたPCカード接続用のポータブルCD-ROMドライブを利用可能にする。

ここで認識させるのは、前述のとおりオークションで付属していた、Panasonic ”KXL-830AN” とする。

これは、外部電源が不要で、PCカードに接続するためのATAPIカードも付属しており(出品状態がかなり良かった!)、あとはただ差して付属のドライバを読み込ませればよいだけの事。後はいつものデバイスドライバウィザードが開始されるので、デバイスドライバのパスの指定を”A:\”にすればよい。

7.LANカードのインストール

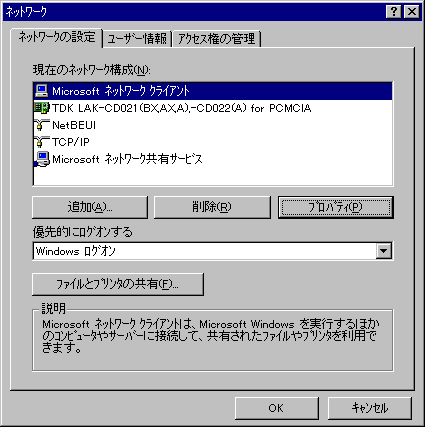

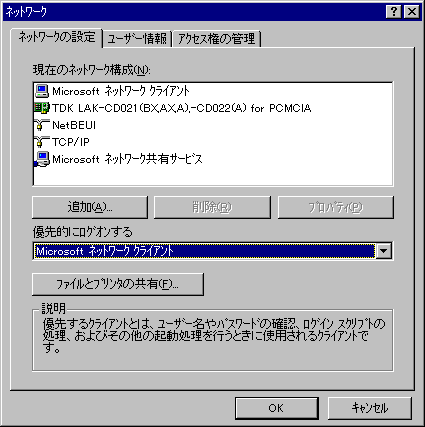

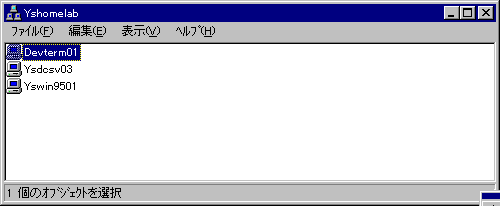

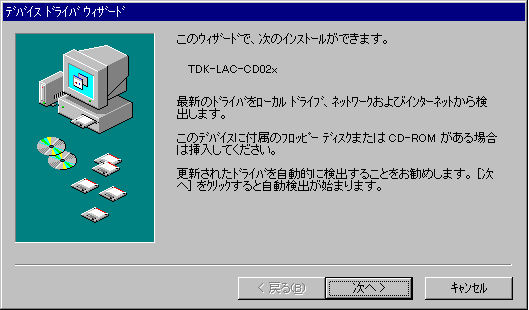

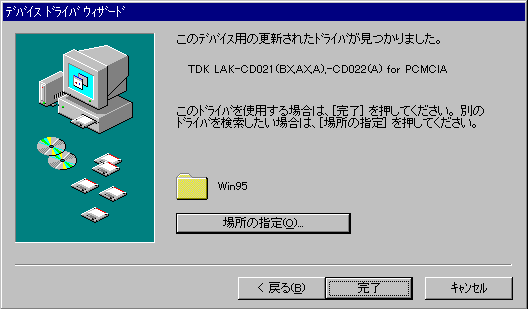

以前に、TP385ED落札後に、LAN接続も想定していたので、オークションでTDK製 PCカード型LANカード”LAK-CD021BX”を落札していたこともあり、これをtp240で認識させてみることにした。当時のWin95ノートPCには定番的な製品で、Win95に対応したデバイスドライバも付属しているのだが、落札商品にもこれを含む付属品すべてと箱までついているという状態良好の品だった。ちなみに、TP385EDで使うことを想定しており、非CardBus対応PCカードスロットのノートPCにも使える 。

手順としては、PCがOFFの状態で先にPCカードスロットに挿入して起き、立ち上がったと同時に、デバイスドライバウィザードで認識させて、付属FDのドライバを読み込ませるとのことなのだが、この前に試した同じNICデバイスのPCI製CF-10Tの導入時に、しくじってドライバ導入中にフリーズさせてしまい、その後PCカード型NICを接続すると、フリーズしてしまうという状況に陥ったので、Win95を立ち上げた後に装着して、デバイスドライバウィザードでデバイスドライバを読み込ませることとした。

(ハードウェア)

(NICのAPIドライバ)

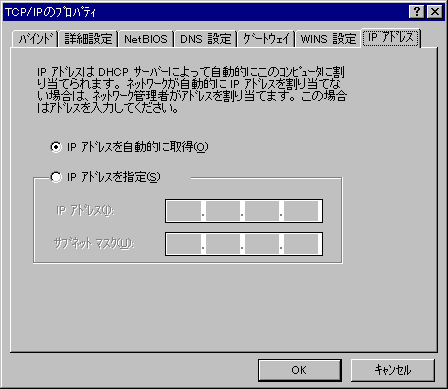

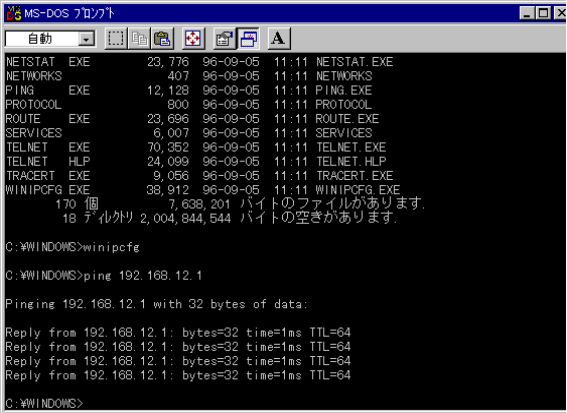

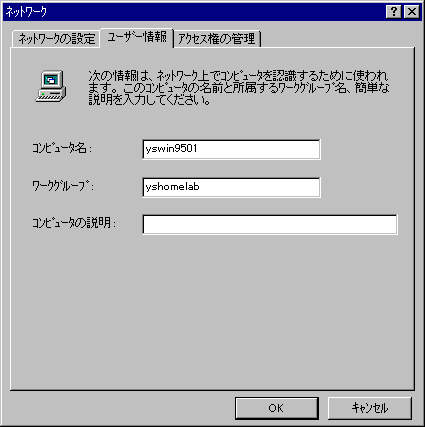

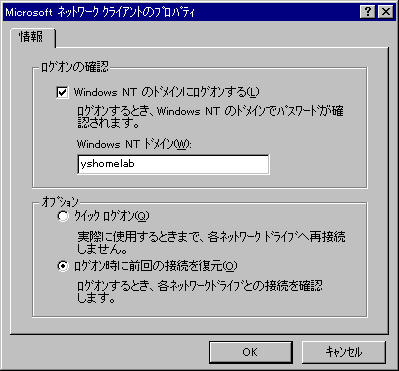

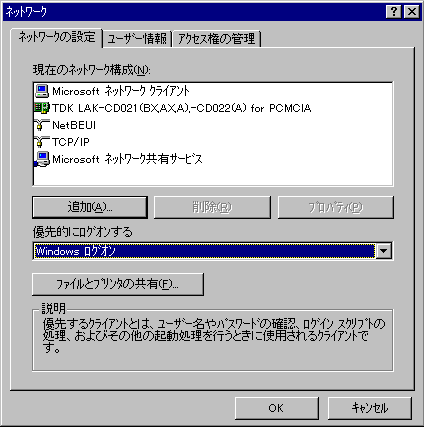

デバイスの認識が完了すると、引き続きネットワークの環境設定画面に遷移する。このページでは、ハードウェアの認識を本題としているため、手順としてはいったんここまでとして、LANに接続するための設定については、後日投稿する予定です。

8.最後に

以上で、遠い過去の遺物であったTP240を、 現在のパソコンと同じように使えるように、必要最低限のハードウェアデバイスを利用可能にするまでに至りました。

最後に、以上までの作業で作り上げてWindows95パソコンの起動までの動画をご覧ください。(もちろん、起動音も聞けます)

次回からは、これらをフルに?活用するためのアプリケーション(ソフトウェア)の使用(レビュー)とLAN接続設定について、書いていこうと思います。